AIは人間を超えるか(その1)。

- 熊澤剛

- 2025年8月2日

- 読了時間: 3分

AIをタイトルにしていますが、どのAIサービスが良いとか、どんなプロンプトが有効かなどの話ではないのでご了承下さい。

タイトルは、7/12にNHKで放送が始まった「知的探求フロンティア タモリ・山中伸弥の!?(びっくりはてな)」の初回タイトルです。内容がとても面白かったので、今回はその紹介記事を。

残念ながらNHK+の見逃し配信は8/1時点では既に終わってしまっているようですが、Webサイトはこちらです。

AIは日本語では人工知能と訳されます。

では、知能とは何でしょう?よくわからなのいので、ここはWikipediaから引用します。

-----

知能(ちのう、英: Intelligence)は多くの方法で定義されてきた。それは、抽象化、論理性、理解、自己認識、学習、心の知能指数、理性、企画、創造性、批判的思考、問題解決の能力である。また、情報を知覚または推論し、それを知識として保持し、環境や文脈の中で適応行動に適用する能力として説明することができる[1]。

-----

知能の定義がこのように幅広いものであるとすると、現在ビジネスでヒートアップしている「対話型AI」は、その一部であるとわかります。

番組の中で、東京大学大学院の松尾豊教授は、対話型AIの能力を「予測能力」と言います。

膨大な言語を学習した結果、言葉の繋がりを覚えたのが対話型AIなのです。

番組から少し外れますが、AIはもっともらしいデタラメを返すことがあります。

「ハルシネーション」という言葉を聞いたことがある方もいらっしゃるのではないでしょうか?

AIが、誤認や論理の矛盾を含む事象や事実とは異なる情報を作り出してしまう現象を指しています。

これらは「ホワイトヘッドの具体化誤謬」がAIでも生じている為とされていますが、その辺りはまたの機会に。

対話型AIは、大規模言語モデル(LLM)の導入により、高い予測能力を身に着けた結果、ビジネスや学習にも活用できるようになりつつあります。

では絶対的に正しいか?といえば、人間のように(他意は無くても)上述のように誤る可能性は排除できないのです。

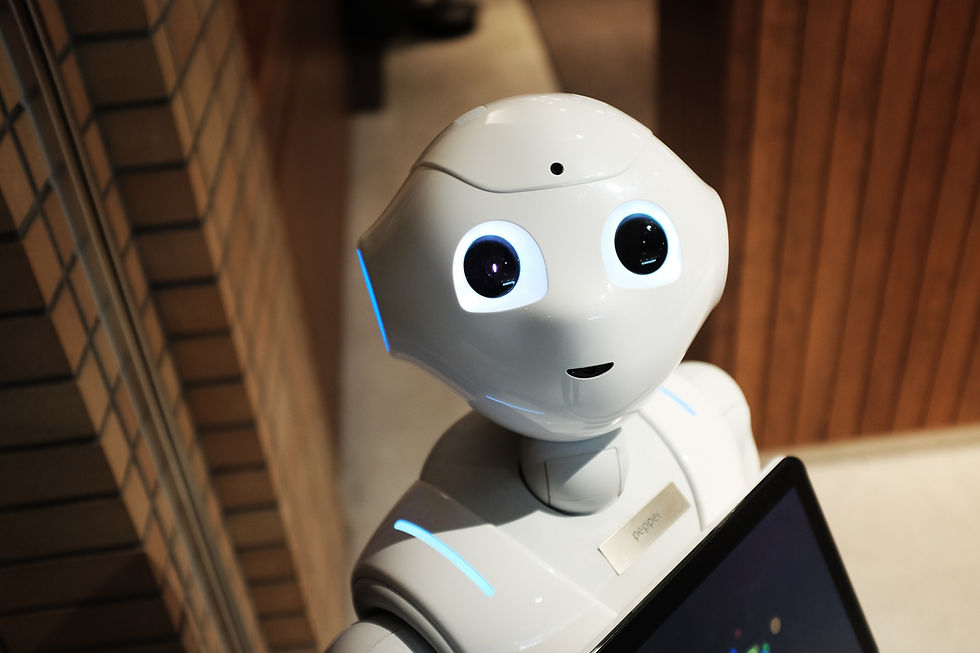

番組に戻ると、AIを搭載したアメカというロボットに、今後何をしてみたいかを問いかけています。(正確にはうろ覚えです)

アメカは「肌に風を感じるなど、様々なことを体験してみたい」と答えます。

この部分はNHKの過去の収録だったようで、以下のサイトから確認いただけます。

AIには身体性がないので、体験することや、経験を通じて学習することができないのです。

これは、私たちがグルメ番組や料理番組をテレビで見た時の感覚に似ているのではと思いました。

出演者はいろいろな言葉を使って食レポをしてくれます。

AIはそういった情報を学習して、料理の美味しさを解説してくれます。

AIに自分の好みや今の気分を言語化して伝えたら、最適なお店を提案してます。

ここに、対話型AIの一つの限界があるのではと私は考えます。

言語化されていることが前提なので、言語化されていなかったり、極めて少なかったり、誤ったり偏ったりした情報しかない場合、AIが十分な知識を得ていない可能性があります。

また、AIは言語化された情報をアルゴリズムで処理しているのであり、自ら体験することで確認したり補正したりすることもできません。

とはいえ、AIに身体性は必ずしも必要ではないと、前出の松尾教授は言います。

私もそう思った後半は次回のブログで。

コメント